Tatsuya’s daily notes with his favorites of the day.

For the older posts, please check his Japanese blog called “Findings.”

Note: The RSS feed URL of Microblog has moved to https://www.tatsuyaoe.com/findings/mcbg_w/feed/

「映画にドラマはいらない。ただそこに人間がいて、何かが匂ってくればいいんだ」。かつて小津安二郎はインタビューでそう語ったという。ドゥルーズは小津の映像を「純粋な視覚的・聴覚的状況」と呼んだ。映像デザイン、あるいは環境映像的か。確かに小津の映画は無音でも楽しめる。彼はあの時代、すでに我々とは違う次元で映画を捉えていたのだろう。小津に影響を受けたという米映画『コロンバス』を観ながら、そんなことを考えた。

映画『コロンバス』予告編

https://youtu.be/FawH3iR5Ems

映画『コロンバス』予告編

https://youtu.be/FawH3iR5Ems

「映画にドラマはいらない。ただそこに人間がいて、何かが匂ってくればいいんだ」。かつて小津安二郎はインタビューでそう語ったという。ドゥルーズは小津の映像を「純粋な視覚的・聴覚的状況」と呼んだ。映像デザイン、あるいは環境映像的か。確かに小津の映画は無音でも楽しめる。彼はあの時代、すでに我々とは違う次元で映画を捉えていたのだろう。小津に影響を受けたという米映画『コロンバス』を観ながら、そんなことを考えた。

映画『コロンバス』予告編

https://youtu.be/FawH3iR5Ems

映画『コロンバス』予告編

https://youtu.be/FawH3iR5Ems

ロン・ハワード監督による、マペット作家ジム・ヘンソンのドキュメンタリーを見た。想像以上にエネルギッシュで、多忙な創作人生に驚かされる。 幼少期に親しんだ『セサミ・ストリート』に対し、『ダーク・クリスタル』や『ラビリンス』、『ストーリーテラー』といったダークファンタジーは、当時「やんちゃなファンク青年」(笑)だった僕は夢中にはなれなかった。ただ、この時代のジムなしでは、ギレルモ・デル・トロやジェームズ・キャメロンなどの異才が頭角を現さなかったかもしれない。

Jim Henson Idea Man | Official Trailer

https://youtu.be/iyGFV6VIxkI

Jim Henson Idea Man | Official Trailer

https://youtu.be/iyGFV6VIxkI

今朝、英語圏のSNSでは「エヌビディアは実際に利益を出している。どこが一体AIバブルなんだ?」という暴論が飛び交っていた。実のところ、株価よりも売上が膨張している状況こそバブルとして深刻だ。「売れているから大丈夫」という主張は、裏を返せば「売れなくなった瞬間に、それを支える理屈が何一つなくなる」という危うさと表裏一体だから。日本をダンスフロアにしてどんちゃん騒ぎをしている海外の機関投資家に要注意。音楽が止まった時、彼らはいない。

エドワード・チャンセラー 『新訳 バブルの歴史』

https://amzn.to/4rBaq9L

エドワード・チャンセラー 『新訳 バブルの歴史』

https://amzn.to/4rBaq9L

子どもの頃から数年に一度は引っ越しをしてきた。国内外あわせて、少なくとも15か所前後は住んだことがある。どの街にも相性の良し悪しがあり、当然ながら自分にとって完璧な場所はない。ただ、環境を変えれば必ず何か気付きを得られるから、悩むヒマがあれば行動してしまったほうが早い。若い頃は故郷がないことを寂しく思ったこともあるが、移動と再訪を繰り返すうちに、故郷とは結局、自分の記憶の中にしか存在しないのだと割り切れるようになった。

Soul II Soul, Caron Wheeler – Keep On Movin'

https://youtu.be/1iQl46-zIcM

Soul II Soul, Caron Wheeler – Keep On Movin'

https://youtu.be/1iQl46-zIcM

白地に黒の四角が2個あった時、その間が徐々に狭くなって一つに見えてしまう仕掛けがあるとする。どこまで差が小さくなったら一つに融合して見えるかを測った時、2.1kHz(少し高めの音)を聞きながらその仕掛けを見た被験者は、その差の見極めが鋭くなったという。音で視力がよりクリアになったりぼやけたりするというのは、とても興味深い。私たちの五感は独立しているのではなく、脳の中で複雑に響き合い、一つの世界を作り上げている。

Captain Funk – Girlfriend #disco #funk #housemusic #uplifting

https://www.youtube.com/shorts/zdsgFdOcIKg

Captain Funk – Girlfriend #disco #funk #housemusic #uplifting

https://www.youtube.com/shorts/zdsgFdOcIKg

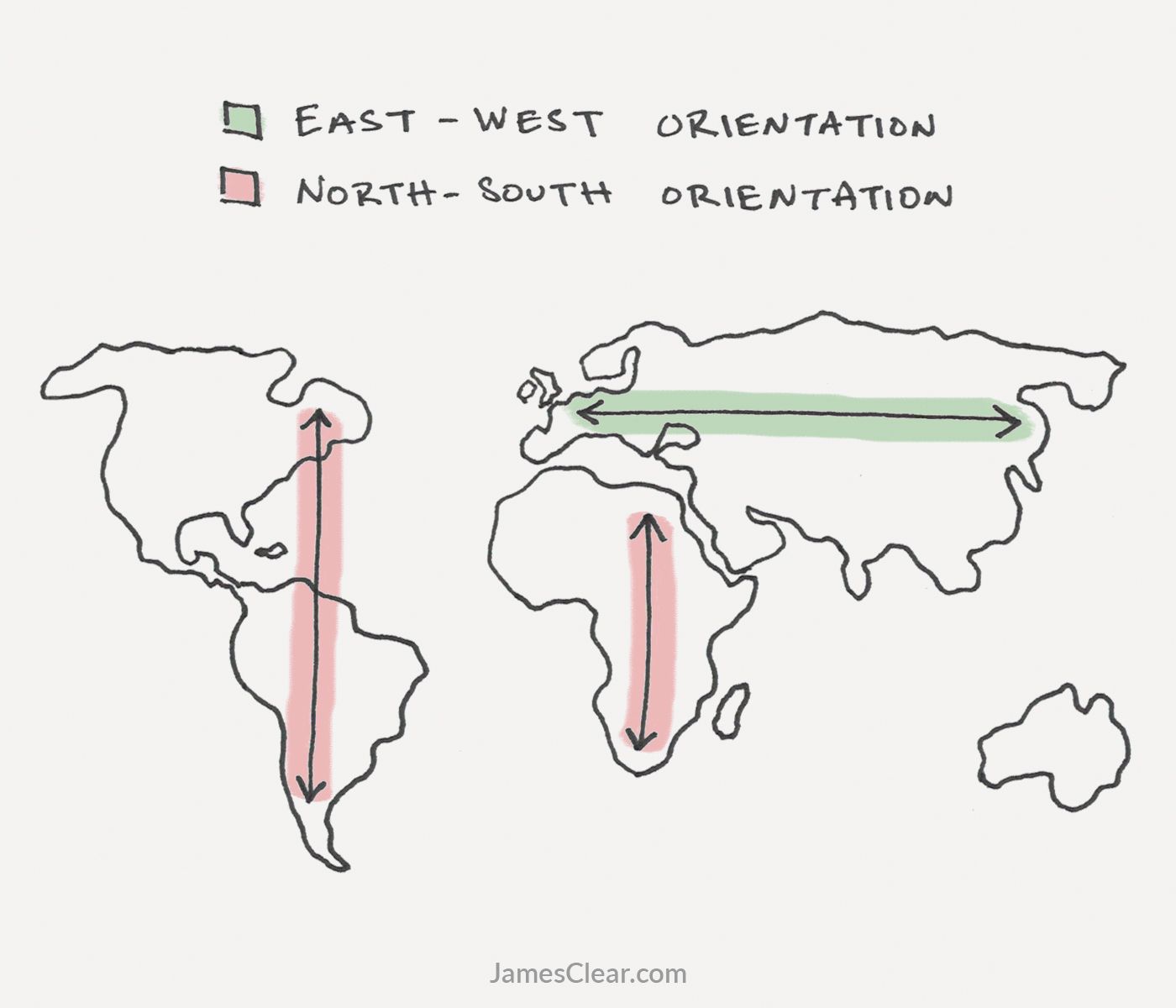

ジェームズ・クリアーは「環境は習慣を作る”見えない手”だ」と言い、自制心の強い人は、実は「自制心を使わなくても済む仕掛け/仕組み/ルーティーン」を作るのが上手い人のことだと説いた。離れた部屋で眠るギターを手に取るには強い意志が要るが、視界に入る場所に置かれたギターには、自然に手が伸びる。成長のための負荷を「良い摩擦」として残し、目的達成や成長を留まらせる「悪い摩擦」を減らす。仕組みや環境を見直し、アップデートしていこう。

「やる気」は過大評価されている。より大事なのは「環境作り」の方だ。

https://jamesclear.com/power-of-environment

「やる気」は過大評価されている。より大事なのは「環境作り」の方だ。

https://jamesclear.com/power-of-environment

ドキュメンタリー「イマジニアリング」を見て再確認できることは、テクノロジーはあくまで「手段」であり、クリエイティブこそがその「目的」であるという事実。 本来、表現したいものがあるからこそ技術は発展してきた。しかし、昨今は手段(テクノロジー)が目的(クリエイティブ・社会的意義)を飲み込んでしまっているようにも感じる。 だからこそ今、あえて「テクノロジーを使わないクリエイティブ」に宿る価値を、深く考える習慣を取り戻したい。

錯覚作品「Magnet Like Slopes」(明治大学MIMS・杉原厚吉作)

https://youtu.be/_bwsqRxqOvI

錯覚作品「Magnet Like Slopes」(明治大学MIMS・杉原厚吉作)

https://youtu.be/_bwsqRxqOvI

ディズニーのイマジニアや、マペット作家ジム・ヘンソンのドキュメンタリーを見たくて、これまで縁のなかったディズニー・プラスに入会してみた。「イマジニアリング〜夢を形にする人々」は、熱心なディズニーファンでなくても、ものづくりやクリエイティブなことに興味のある人なら見て損はしない内容だと思う。トレイラーを紹介したかったのだが、それよりも自分のショート動画を紹介したい衝動が勝るので(笑)、MER『Monkey Business』をお楽しみください。

Captain Funk presents MER – Monkey Business #funk #uplifting

https://youtube.com/shorts/0FW8yvxZOZM

Captain Funk presents MER – Monkey Business #funk #uplifting

https://youtube.com/shorts/0FW8yvxZOZM

その昔、香港へDJツアーで出かけたとき、熱気でむせかえるインド人街で大ヒット映画『Disco Dancer(’82)』のVHSを買った。「インドにディスコ、それって最高じゃん!」とハチワレばりに小躍りしながら自宅のビデオデッキに入れると、映像は激しく乱れ、音だけがかすかに聞こえてくる…。インドの規格はPAL方式だったのだ。あの時は諦めざるを得なかった伝説の映画が、今やYouTubeで普通に見られるとは。しかも1.3億再生って、どんだけ人気やねん(笑)。

Disco Dancer – Jimmi Jimmi Jimmi Aaja Aaja Aaja Aaja Re Mere

https://youtu.be/ZUdJQSUcK_Y

Disco Dancer – Jimmi Jimmi Jimmi Aaja Aaja Aaja Aaja Re Mere

https://youtu.be/ZUdJQSUcK_Y

(2/2)実際、面倒なプロセス、つまり「負荷」こそが、脳を鍛え、能動性を育む力になる。プロセスをショートカットし続けると、クリエイティブになるどころか、選ぶことすらしない「受動的な消費者」が増えてしまう。「その摩擦を取り除くことで、人の能動性や想像力が奪われないか?」という「摩擦の吟味」については、我々アジア人と彼らとの間には相当な文明観や美学の開きがある。世界が一律に同じプラットフォームや検索サービスを使っていた時代は終わりつつある。

(1/2)アメリカのテックエリートは、「人間が面倒なことを徹底的に排除すれば、もっとクリエイティブなことに時間を使えるはずだ」と考える傾向がある。これを十把一からげに「フリクションレス(摩擦がない)」と言ったりするが、その「面倒なことリスト」の中に、買い物のレコメンデーションや注文、運転にとどまらず、選曲、さらには思考のプロセスまで含まれてしまうと、「じゃあ人間は何をするの?楽しみやワクワクはどこに残るの?」という疑問が素直に湧いてくる。

メルセデス・ベンツ FYI RAIDIO (official video)

https://youtu.be/MUBkSgUaMIY

メルセデス・ベンツ FYI RAIDIO (official video)

https://youtu.be/MUBkSgUaMIY

12世紀フランス、クレルヴォー修道院長で神秘主義神学者でもあった聖ベルナールは、”Si vultis videre, prius audite.”(見たければ、まず聴きなさい)と説いた。自分の偏見や先入観で物事を視覚的に判断する前に、一度立ち止まって対象の声や背景を深く聴き取る。そうして初めて、本質は見えてくる。四六時中「見たままを即断する」時代を生きる僕らは、今「聴く力」が相当弱っている。耳を大切にしよう。

OE – Moon Landing #downtempo #electronica #idm #spacemusic

https://www.youtube.com/shorts/zRm__ZeJ6vQ

OE – Moon Landing #downtempo #electronica #idm #spacemusic

https://www.youtube.com/shorts/zRm__ZeJ6vQ

ポッドキャスト「Founders」を運営するデビッド・センラがYouTubeを開始した。元々、創業者らの伝記を熱心に研究する彼だが、ついに憧れのレジェンド本人へ直接挑む番組を始めたのだ。そこまでは良いのだが、自身の見識をぶつけたいあまり、ジェームズ・ダイソン氏に対して(全く畑違いの)ウォーレン・バフェットの話を持ち出すなど、視聴者が冷や汗をかくような展開が続く。彼独自の熱量が空回りする様子は、ある意味で見逃せない魅力となっている。

Jimmy Iovine: Building Interscope Records & Beats by Dre

https://youtu.be/niqahsc9jfo

Jimmy Iovine: Building Interscope Records & Beats by Dre

https://youtu.be/niqahsc9jfo

海外の書店も似た状況だが、日本の書店に「発明」コーナーはない(図書館の方がまだ望みがある)。法律やビジネス書の棚には知財/IPや特許を語る士業の本が溢れているが、リスクを負い、無数の失敗を経て奇跡を生み出す「創造の張本人」は彼らではない。特に個人で発明やイノベーションに挑む人達の声は、驚くほど届かない。ドクター中松やアイデア主婦だけが発明ではないというのに、その真髄は棚の隙間に消えている。

偉大な発明家ウッディ・ノリスからの発明のヒント

https://youtu.be/AD3MknYupCo

偉大な発明家ウッディ・ノリスからの発明のヒント

https://youtu.be/AD3MknYupCo

日本の図書館には不思議な魅力がある。欧米の図書館は割と賑やかで「人々の知的な交流の場」的な佇まいのところが多いように思うが、日本ではむしろ日々の交流とは距離を置いた「一人空間」を求めてくる人が多い気がする。蔵書数が多くて、無料の貸出を徹底しているのも特徴だろう。国立国会図書館は好きな図書館の一つで、最近の僕のリリースが輸入盤扱いな中、Dark Model『Saga』(日本盤)が収集されていて驚いた。

国立国会図書館 広報動画

https://youtu.be/KwK8ww3cc3Q

国立国会図書館 広報動画

https://youtu.be/KwK8ww3cc3Q

僕の生まれた広島県は全国1位の移民送出県だという。それを今日知った(笑)。僕の曾祖父も20世紀初頭に家族で渡米したのだが、その事実を知ったのも割と最近だ。祖母の家にはMJBコーヒーの緑の缶やスパムの缶詰があり、僕によくパンケーキを焼いてくれた。幼稚園児にもなっていない当時は、そのハイカラさの背景など考えもしなかった。もっと詳しく知りたいと思った時には、事情を知る人はもういない。それが世の常なのだろう。

10万人が海を渡った移民県「錦衣帰郷」の夢と苦難、子孫が伝える [広島県]

https://www.asahi.com/articles/ASQ524SVPQ4XPITB00W.html

10万人が海を渡った移民県「錦衣帰郷」の夢と苦難、子孫が伝える [広島県]

https://www.asahi.com/articles/ASQ524SVPQ4XPITB00W.html